Mein Kumpel Robert, der weiß, dass ich mitunter Spass daran habe, an Elektronik herumzubasteln, brachte mir einen Ashdown B-Social mit der Bitte, mir das Gerät einmal anzuschauen.

Der B-Social läuft bei Ashdown unter der Überschrift

SHARE - PLAY - STEREO - WIRELESS - RECORD

und stellt im Grunde einen kleinen, schnuckeligen Verstärker dar, an den vornehmlich der Bass, aber - bedingt durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten - auch Backing Tracks, Effekte, andere Instrumente oder durch eine spezielle Handyschnittstelle auch die Ashdown-eigenen Apptek Effekte angeschlossen werden können. Durch die Frontplatte in Holz-Optik wirkt das Teil sogar Wohnzimmer-tauglich; der WAF (Woman's Acceptance Factor ) dürfte im positiven Bereich liegen.

Das Bedienfeld oben bietet vielfältige Möglichkeiten des Mixes und der Soundformung - ich könnte mir denken, dass mit dem Amp auch eine kleine Session mit E-Akustik-Gitarre und Backing Tracks wunderbar zu Gehör gebracht werden könnte.

Wie gesagt - haufenweise Inputs. Es wird sogar ein Wireless-Sender mitgeliefert und das Gerät kann sich auch mit Bluetooth-Geräten verbinden.

Die Rückseite bietet neben dem Netzanschluss noch Buchsen für externe Lautsprecher, eine Mute-Möglichkeit zum Spielen mit Kopfhörer sowie die Bedienelemente zum Verbinden mit dem Funksender.

Nachdem das Teil wochenlang bei mir herumstand, kam ich endlich einmal zum Testen. Resultat: schien einwandfrei zu funktionieren. Klang nicht schlecht. Was also sollte daran defekt sein? Eine kurze WhatsApp Konversation brachte Klarheit: Der Einschaltknacks erschien Robert zu laut zu sein.

Der Einschaltknacks. Der Einschaltknacks! - Man möge mir verzeihen, dass sich angesichts dieser Info die Stirn in Falten und die linke Augenbraue in die Höhe schoben (das mache ich immer, wenn ich extrem kritisch schaue....). Denkt der Kollege, dass mir langweilig ist und ich sonst nix zu tun habe?

Naja, ich versprach jedenfalls, mir das Ganze noch einmal anzuschauen. Und tatsächlich: die Kalotten der Lautsprecher schieben sich dem Betrachter beim Einschalten schon ganz schön entgegen..... sollte hier doch ein Defekt vorliegen?

In einer ruhigen Minute wurden schließlich die acht Schrauben auf der Rückseite geöffnet und ein Blick in das Gerät geworfen, um nähere Infos über die hier zum Einsatz kommende Endstufentechnik zu finden. Es kann ja sein, dass ein Schutzrelais seinen Dienst quittiert hat und hängt oder etwas in der Art. Leider konnte ich keinerlei Service Manual oder Schaltplan im Internet finden.

Die Innereien in ganzer Pracht. Ein Ringkerntrafo versorgt das Gerät mit Spannung, an der Rückwand befindet sich die Endstufenplatine.

Die Vorstufe oben am Gehäuse ist den vielfältigen Regelmöglichkeiten entsprechend relativ komplex. Das Gehäuse ist stabil aus Sperrholz gebaut und sogar mit Dämmstoff gefüllt.

Diese Platine beinhaltet die gesamte Stromversorgung. Spannungsregler und Endstufe sind mit einem massiven Aluklotz und viel Wärmeleitpaste thermisch an den Rippenkühlkörper auf der Rückseite des Gehäuses ankontaktiert. Der gesamte Aufbau wirkt auf mich solide und durchdacht, wenn auch nicht zwingend "roadtauglich" - aber das ist wohl auch gar nicht der gedachte Einsatzzweck des Gerätes.

Das isser: Der TDA7292 von ST Microelectronics verstärkt das Ausgangssignal des Vorverstärkers auf lautsprechertaugliche Pegel.

Der Baustein wird bezeichnet als "40 W + 40 W stereo amplifier with mute and standby". Mooooment - mit mute? Warum kracht das dann so beim Einschalten? Also doch kaputt?

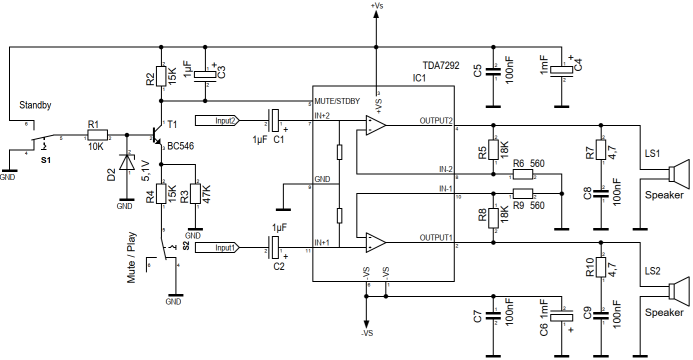

Werfen wir einen Blick ins Datenblatt des Bausteines und schauen uns die typische Applikationsschaltung an:

Bei den beiden Verstärkern für den rechten und linken Kanal handelt es sich im Grunde um Leistungs-Operationsverstärker, die hier im nicht-invertierenden Modus betrieben werden. Der Verstärkungsfaktor beträgt jeweils:

V = 1 + R5/R6 = 1 + R8/R9 = 1 + 18000/560 ≈ 33,

d.h. die Eingangsspannung erscheint 33-mal so groß am Ausgang.

Die Schwingspulen der beiden Lautsprecher LS1 und LS2 können als Reihenschaltung ihres Drahtwiderstandes und der sich durch die Wicklung ergebenden Induktivität dargestellt werden. Bei einer solchen Reihenschaltung steigt der Einfluss des induktiven Anteils und damit die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom mit der Frequenz, was bei hohen Frequenzen dazu führen kann, dass die Endstufe zu schwingen beginnt - das wird man zwar in der Regel nicht direkt hören, weil es außerhalb des Audio-Bereiches liegt, aber es stellt natürlich eine Belastung für den Verstärker-Baustein, die Lautsprecher und die gesamte Stromversorgung dar und sollte daher vermieden werden. Aus diesem Grund befindet sich an den Ausgängen jeweils ein sog. Boucherot-Glied aus der Reihenschaltung von R7 und C8 bzw. R10 und C9. Die Impedanz des Kondensators sinkt mit steigender Frequenz, so dass der Einfluss des Widerstands quasi zunimmt. Auf diese Weise wird der Einfluss der Induktivität der Schwingspule kompensiert.

Die Kondensatoren C4 - C7 dienen der Siebung und Stabilisierung der Versorgungsspannung, wobei der Elektrolytkondensator für die niederfrequenten und der Unipolare für die höherfrequenten Störanteile auf der Versorgungsspannung zuständig sind.

Die beiden Kondensatoren C1 und C2 an den Eingängen des ICs halten Gleichspannungen von dessen Eingang fern.

So - kommen wir nun endlich zum eigentlichen Thema dieses Artikels.

Pin 5 hat die Funktion MUTE/STDBY, mit dem der Chip entweder komplett gemutet oder eben in den Standby Modus versetzt werden kann. Die Unterschiede der beiden Schaltzustände liegen einerseits in der Stromaufnahme des Chips, andererseits in der Stärke der Dämpfung des Eingangssignales:

| Schaltzustand | Spannung an Pin 5 [V] | Stromaufnahme | Signaldämpfung | Bemerkung |

| Standby | U > +Vs - 2.5V | 10mA | -75dB | Ausgangsstufen abgeschaltet |

| Mute | +Vs - 2.5V > U > +Vs - 6V | 60mA | -68dB | Ausgangsstufen eingeschaltet, Verstärker stummgeschaltet |

| Play | U < +Vs - 6V | 90mA | 0dB | Verstärker aktiv |

Die Schaltung um T1 herum dient dem Zweck, sämtliche Möglichkeiten auszutesten - und das unabhängig von der tatsächlich verwendeten Versorgungsspannung. Wie funktioniert das Ganze nun?

In der gezeigten Schalterstellung von S1 wird die Basis von T1 mit Masse verbunden und ist damit auf dem gleichen Potential wie der Emitter. Damit fließt durch den Transistor kein Strom von Kollektor zu Emitter. Beim Einschalten der Versorgungsspannung bleibt Pin 5 durch R2 mit der Versorgungsspannung +Vs verbunden, so dass der Chip im Standby Mode verbleibt. Die Schalterstellung von S2 hat darauf keinen Einfluss.

Wird der Schalter S1 in die obere Stellung bewegt, so fließt ein Strom durch den Widerstand R1 und die Zenerdiode D2. Dadurch stellt sich an der Basis von T1 eine Spannung von etwa 5.1V ein. Es fließt ein kleiner Strom von der Basis in Richtung Emitter und steuert den Transistor durch, so dass ein Strom vom Kollektor in Richtung Emitter fließt. Die Stärke dieses Stroms wiederum hängt vom Potentialunterschied zwischen Basis und Emitter ab - wenn an der Basis etwa 0.6V mehr Spannung gegenüber dem Emitter gemessen werden können, dann beginnt der Kollektorstrom zu fließen und wird umso größer, je höher die Spannung zwischen Basis und Emitter ist. Nun ist es aber so, dass genau dieser Strom einen Spannungsabfall an den Widerständen R3 bzw. der Parallelschaltung von R3 und R4 hervorruft, der umso größer wird, je mehr Strom fließt und damit die Emitterspannung von T1 nach oben verschiebt. Da die Basisspannung aber einigermaßen konstant ist, bedeutet das, dass sich ein Gleichgewicht einstellt, dessen Resultat ein relativ konstanter Strom durch den jeweiligen Emitterwiderstand ist.

Was heißt das in der Praxis?

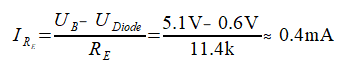

In der gezeigten Schalterstellung sind R3 und R4 parallel geschaltet, so dass sich der gesamte Emitterwiderstand RE zu

ergibt. Die Emitterspannung ergibt sich aus der konstanten Basisspannung von 5.1V minus der genannten 0.6V Durchgangsspannung der Basis-Emitter-Diode, also etwa 4.5V. Damit ergibt sich ein Strom durch RE von

Jetzt fließen aber diese 0.4mA auch durch R2 - der Basisstrom von T1 von der Basis zum Emitter ist wesentlich kleiner und kann daher vernachlässigt werden. Und an R2 fällt durch diesen Strom eine Spannung von

ab. Die Spannung an Pin 5 beträgt damit 6V weniger als die Versorgungsspannung und gemäß der obigen Tabelle ist der Verstärker damit aktiv.

Legt man den Schalter S2 um in die andere Stellung, ist RE = 47k, der sich einstellende Strom beträgt etwa 96uA und die daraus resultierende Spannung an R2 etwa 1.4V - und das macht überhaupt keinen Sinn und läßt darauf schließen, dass die Applikationsschaltung einen Fehler enthält (entnommen dem Datenblatt des TDA7292, Revision 5 vom 29-Feb-2012): R3 und R4 sind dort offenbar vertauscht.

Wenn der Emitterwiderstand RE in der anderen Stellung von S2 nämlich 15k betragen würde, dann ergäbe sich an R2 der gleiche Spannungsabfall wie an RE, nämlich 4.5V und der Baustein befände sich laut der obigen Tabelle im "Mute"-Modus.....

Warum nun das Ganze so kompliziert mit dem Transistor und der Zenerdiode? Ganz einfach: Weil diese Schaltung unabhängig von der Größe der Versorgungsspannung funktioniert. Der Verstärker kann laut Datenblatt von ±8V bis ±33V betrieben werden, aber unabhängig davon werden sich immer die Pegel von +Vs, +Vs - 4.5V und +Vs - 6V an Pin 5 einstellen und damit der Baustein gemäß der Spezifikation in die Modi Standby, Mute und Play geschaltet werden.

Das ausschlaggebende Element zum Thema "Einschaltknacks" ist übrigens der Kondensator C3 - der hält nämlich den Pin 5 in etwa auf der Höhe der Versorgungsspannung +Vs, während die sich aufbaut. Damit wird der Verstärkerbaustein im Modus "Standby" gehalten und dann knackst nix.....

So - Exkursion beendet, zurück zum Ashdown.

Dort ist der besagte Pin 5, der das Gerät zum Schweigen bringen kann, nämlich so beschaltet:

Der Anschluss wird hier tatsächlich nur dafür verwendet, die Endstufe stumm zu schalten, wenn die Lautsprecher nicht gebraucht werden, z.B. weil mit Kopfhörer geübt werden soll. Die Möglichkeit, den Einschaltknacks zu verhindern, wurde hier gar nicht genutzt - vermutlich, um Geld zu sparen. Der Amp wird von Ashdown für € 599 angeboten und so wie mir das scheint, haben die wirklich bei speziell bei der Endstufe um jeden Cent gekämpft. Isklar - € 602,- hätte nicht so gut ausgesehen......

Der Anschluss wird hier tatsächlich nur dafür verwendet, die Endstufe stumm zu schalten, wenn die Lautsprecher nicht gebraucht werden, z.B. weil mit Kopfhörer geübt werden soll. Die Möglichkeit, den Einschaltknacks zu verhindern, wurde hier gar nicht genutzt - vermutlich, um Geld zu sparen. Der Amp wird von Ashdown für € 599 angeboten und so wie mir das scheint, haben die wirklich bei speziell bei der Endstufe um jeden Cent gekämpft. Isklar - € 602,- hätte nicht so gut ausgesehen......

Aber gut - das weckt natürlich den Ehrgeiz des Ingenieurs und es stellt sich die Frage: Kann man hier mit geringem Aufwand eine Verbesserung erreichen?

Erster wichtiger, zu klärender Punkt beim Erarbeiten der Lösung ist die Frage, wie viel Strom in diesen ominösen Pin 5 hineinfließt und wie dessen Innenbeschaltung aussieht.

Leider gibt das Datenblatt weder Auskunft darüber, wie die Beschaltung dieses Pins im Innern des Schaltkreises aussieht, noch wieviel Strom dort hineinfließt. Daher wurden folgende Messungen gemacht:

- Messung des Spannungsabfalls über dem 15k Widerstand bei geschlossenem Schalter -> einige mV. Der Strom durch diesen Widerstand ist also sehr gering.

- Messung der Spannung an Pin 5 bei geöffnetem Schalter -> 0V. Der Pin ist also intern offenbar irgendwie gegen Masse geschaltet.

Zweite Überlegung: welche Signalpegel werden wann für Pin 5 benötigt? Nochmal die Tabelle von oben:

| Schaltzustand | Spannung an Pin 5 [V] | Stromaufnahme | Signaldämpfung | Bemerkung |

| Standby | U > +Vs - 2.5V | 10mA | -75dB | Ausgangsstufen abgeschaltet |

| Mute | +Vs - 2.5V > U > +Vs - 6V | 60mA | -68dB | Ausgangsstufen eingeschaltet, Verstärker stummgeschaltet |

| Play | U < +Vs - 6V | 90mA | 0dB | Verstärker aktiv |

Also:

- Während des Einschaltens soll der Verstärker für eine kurze Zeit stumm sein, also im Standby. Dazu muss der Pegel auf U > +Vs - 2.5V sein, also bei +Vs = 26V größer als 23.5V. Das kann, wie in der Applikationsschaltung gezeigt, mit einem Kondensator erreicht werden.

- Wenn der "Mute-Schalter" geschlossen ist, gilt das gleiche; nur dass dann dieser Zustand permanent erfüllt sein soll.

- Im Normalbetrieb soll die Spannung an Pin 5 < +Vs - 6V sein, bei +Vs = 26V also < 20V.

- Da der Pin unbeschaltet auf 0V liegt, würde ich da auch nicht drunter gehen wollen.

Das führt zu folgendem Entwurf für eine erweiterte Schaltung:

C1, R2 und R3 kommen als neue Bauelemente hinzu. Wenden wir uns jetzt der Berechnung dieser Bauteile zu.

Jetzt kann man sicherlich viele Formeln aufstellen und ein Gleichungssystem aufstellen und lösen, man kann sich's aber auch einfacher machen - mit folgender Vorgehensweise:

- Den Kondensator lassen wir im ersten Schritt erst mal weg.

- Wir betrachten den normalen Betriebsfall: S1 ist offen, der Spannungsteiler R2/R3 wird so definiert, dass die Spannung an Pin 5 kleiner als 20V ist. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von R2 zu R3.

- Jetzt kann man schauen, welche Widerstände mit etwa dem entsprechenden Verhältnis verfügbar sind, ein Paar auswählen und dann ausrechnen, welche Spannung sich an Pin 5 mit geschlossenem Schalter S1 ergibt. Passt die, kann man die Werte lassen, ansonsten werden sie halt solange verändert, bis es passt.

Also:

Für den "Mute-Fall" gibt dann (R2 || R1 bedeutet R2 parallel zu R1):

Erster Schuss: R3 = 47k, R2 = 15k. Daraus ergibt sich dann eine Spannung an Pin 5 von 22.4V - damit wären wir im "Mute"-Bereich, aber wir wollen ja in den Standby-Bereich. Da die Messung des Spannungsabfalles an R1 gezeigt hat, dass der Strom, der in Pin 5 hineinfließt, nicht besonders groß ist, kann der Spannungsteiler aus R2 und R3 bedenkenlos noch etwas vergrößert werden.

Zweiter Schuss: R3 = 150k, R2 = 68k. Die Spannung an Pin 5 mit geschlossenem Schalter beträgt jetzt 24V - das passt!

Beim Einschalten bestimmt die Zeitkonstante R2 * C1 die Dauer, für die der Ausgang im Standby gehalten wird. Verglichen mit der Applikationsschaltung oben, wo R2 15k und C1 1uF beträgt, könnte also hier C1 auf 0.22uF verringert werden - was auch so eingebaut wurde. Allerdings hat sich gezeigt, dass mit diesem kleinen Kondensator doch noch ein Rest Einschaltknacks zu hören ist, so dass C1 letzten Endes doch bei 1uF geblieben ist.

Damit sieht die modifizierte Schaltung so aus:

In der Praxis sehen die Modifikationen so aus:

R3 wurde direkt am TDA7292 angelötet.

R3 wurde direkt am TDA7292 angelötet.

Auch für R2 und den Kondensator fanden sich passende Lötstützpunkte auf der Oberseite der Platine.

Auch für R2 und den Kondensator fanden sich passende Lötstützpunkte auf der Oberseite der Platine.

So - Bauteile für nicht mal einen Euro, und die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Gerätes dürfte sich deutlich verbessert haben. Und mein Kumpel Robert ist jetzt womöglich der einzige Besitzer eines B-Social dieser Baureihe, bei dem man beim Einschalten nicht schier die Kalotten ins Gesicht geschossen bekommt.

Das kostet Dich ein Bier, Alter - oder auch zwei!